锂金属在负极材料中具有广阔的应用前景,然而其作为实用锂电池负极的进一步应用受到不可控枝晶生长和无限体积形变等因素的严重阻碍。开发3D寄主是推动锂基金属负极实际应用的策略之一。但是,传统3D寄主内部的浓度极化和均匀电场导致锂离子在寄主上呈现不理想的“顶部生长”,降低空间利用率,并在长期循环后容易形成枝晶锂。

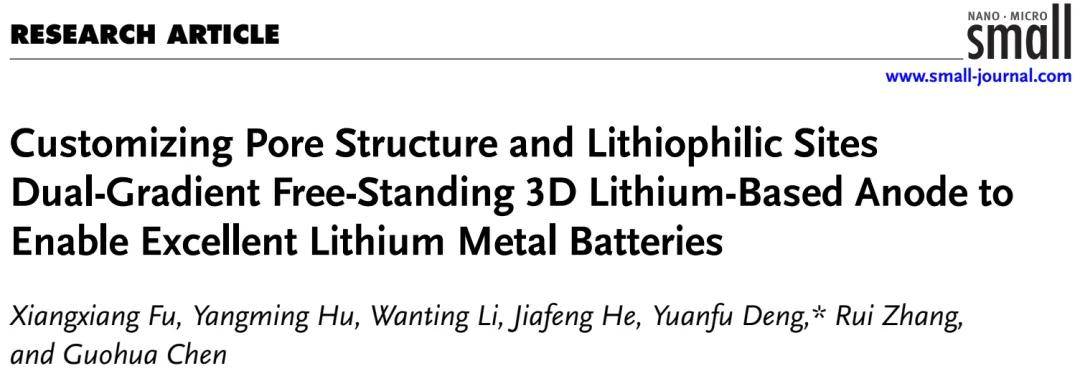

鉴于此,华南理工大学邓远富教授团队通过静电纺丝结合后续的煅烧得策略构建了一种新型的双梯度3D寄主(GDPL-3DH)(如图1所示),调控锂离子沉积模型,有效地抑制枝晶锂生长并诱导锂离子在3D寄主内“自下而上”的沉积模式,显著提高复合负极的电化学性能。相关研究内容以“Customizing Pore Structure and Lithiophilic Sites Dual-Gradient Free-Standing 3D Lithium-Based Anode to Enable Excellent Lithium Metal Batteries”为题目发表于期刊《Small》上。

图1. GDPL-3DH和锂基负极GDPL-3DH-Li的制备过程及表征结果。

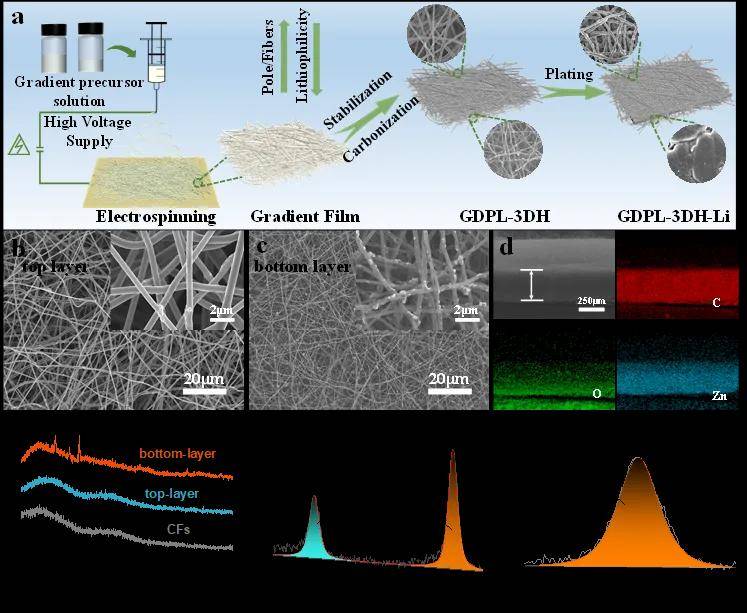

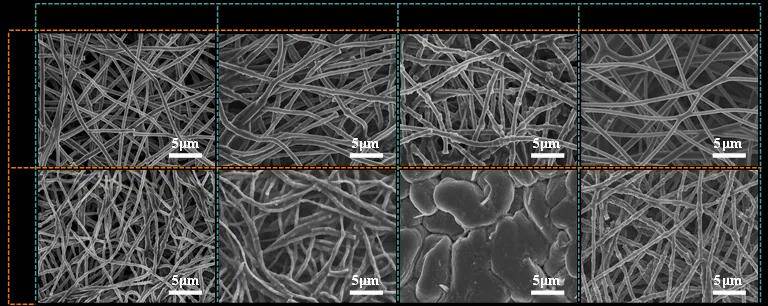

制备得到的GDPL-3DH具有自上而下递减的梯度孔隙结构(孔径/纤维尺寸)和递增的亲锂活性位点(ZnO)。顶部的大孔径增强了Li+自上而下的扩散,缓解了Li+沿深度方向自发形成的浓度梯度。而在预锂化过程中,从顶部到底部的亲锂性ZnO梯度增加,转化为Li-Zn合金和Li2O,诱导Li+在底部均匀沉积。二者协同作用下促进Li+优先且均匀地沉积在底部而不是顶部表面,呈现“自下而上”的沉积模式,显著抑制了Li枝晶的生长,缓解Li负极的体积变化,提高寄主的空间利用率(如图2所示)。

图2. GDPL-3DH电极在锂沉积/剥离过程中的形貌演变图。

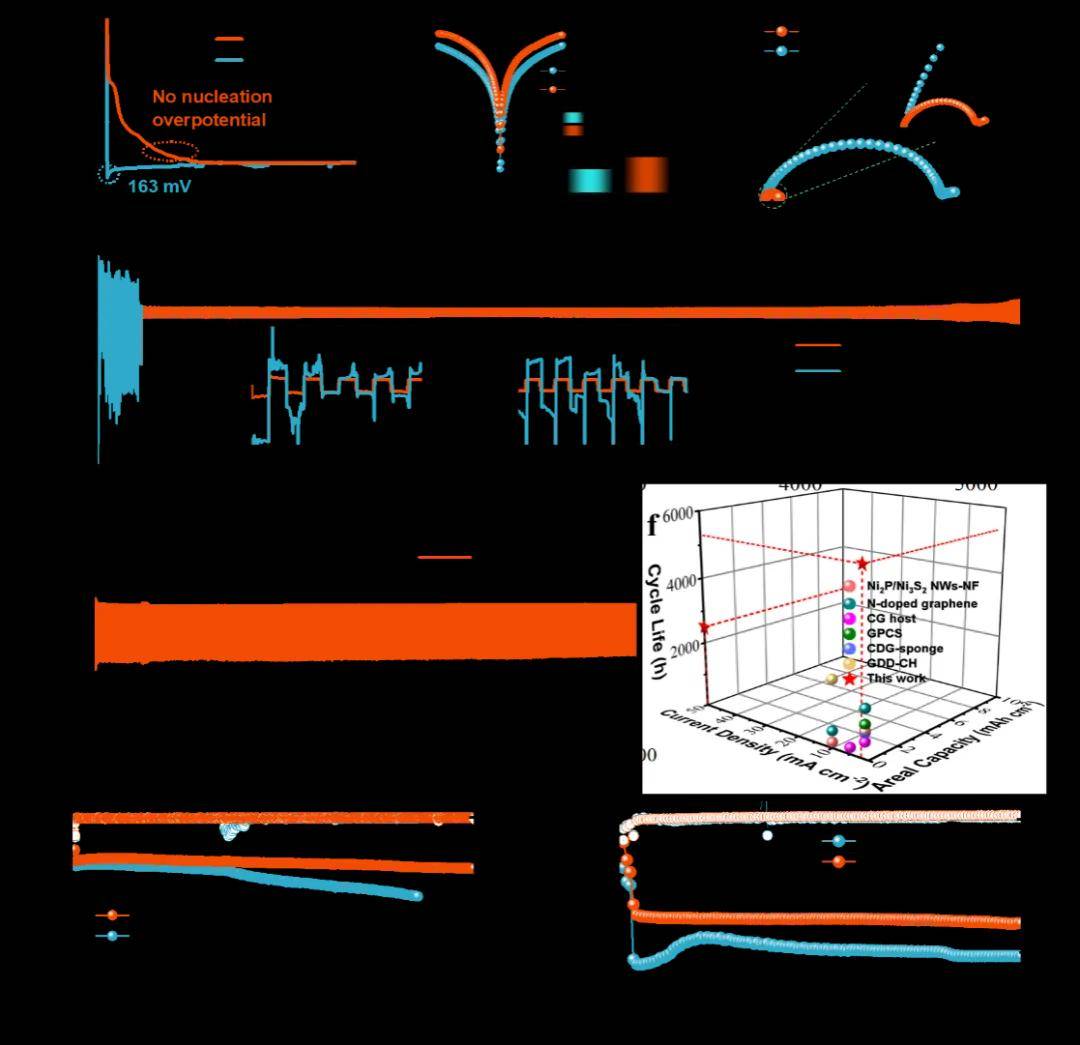

基于以上优点,以GDPL-3DH-Li负极组装的对称电池能够以较低的极化电压(<17 mV),稳定循环超过5250 h,在50 mA cm-2的超高电流密度下仍然具有2500 h的长寿命。此外,以GDPL-3DH-Li负极组装的全电池具有优异的电化学性能,与LiFePO4匹配组装的全电池时经过700次循环后仍能保持136.8 mAh g-1的高可逆容量,容量保持率高达94.7%。同时,该GDPL-3DH-Li电极与S/C正极组装的全电池的比容量和循环性能也明显得到提升(如图3所示)。

图3. 基于GDPL-3DH电极组装的对撑电池和全电池的电化学性性能。

总之,GDPL-3DH-Li负极表现出的优异电化学性能证明,基于双梯度寄主的设计新策略在调节锂沉积方面的巨大潜力,这拓宽了3D寄主的发展。

论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202405227.

通讯作者信息

邓远富,华南理工大学化学与化工学院教授,博士生导师,化学系主任。2000年毕业于湖南师范大学,获学士学位;2005年毕业于厦门大学,获博士学位;2007-2008年和2011-2014分别在加拿大滑铁卢大学做博士后研究和香港科技大学霍英东研究院做访问学者。现担任广东省本科高校化学类教学指导委员会秘书长、Chin. Chem. Lett. (中国化学快报)编委和中国能源学会新能源组委员。主要从事电化学储能材料与器件等方面的研究。已主持过国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金项目和广州市科技计划国际合作重点项目等;先后在Adv. Energy. Mater., ACS Energy Lett., Adv. Funct. Mater., Energy Storage Mater., J. Energy Chem. 和Small等期刊上发表论文130余篇;获授权国家发明专利13件;主编《电化学与电池储能》等教材。