创建具有类似天然组织的微米和纳米级仿生细胞环境对组织工程至关重要。美国德州理工大学George Zhuo Tan教授课题组研究了一种新型的静电纺丝技术来制备可调控的纳米纤维微观结构,用于肌肉骨骼的再生医学和组织工程。该技术采用对称发散电场,将对齐的聚己内酯(PCL)纳米纤维快速自组装成斜面之间的三维支架结构,可同时控制高度对齐的纳米纤维支架的微观结构和宏观形状。此外,结合元素负载的纳米纤维支架,制备了具有元素梯度的水凝胶。该支架提供的微观地形线索能过促进细胞粘附、增殖和形态发生。该技术将促进具有调制功能、复合材料和复杂特性的新型纳米结构的发展,以响应生物医学应用的动态生理和机械环境。它将促进仿生人造组织的发展与图案纳米纤维结构,如肌腱,韧带,软骨和肌肉。

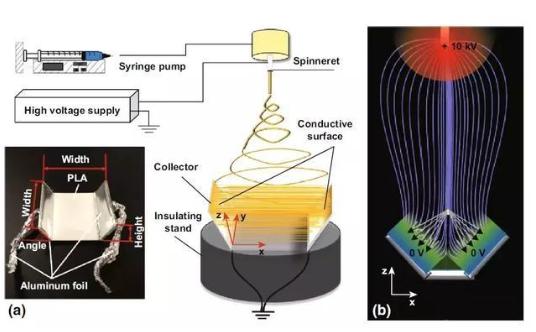

图1 (a) 发散静电纺丝装置;(b) 喷丝头和收集器之间的发散电场。

发散静电纺丝系统由三个模块组成:高压直流(DC)源,单喷丝头溶液进料单元和复合双斜面收集器(图1)。双斜面收集器的基板由聚己内酯(PCL)制成,并通过熔融沉积模型进行3D打印。两个轴对称斜面的内表面涂有铝箔,铝箔通过穿过集电器底座的连接线和绝缘支架接地,喷丝头处于收集器的中心线上方。

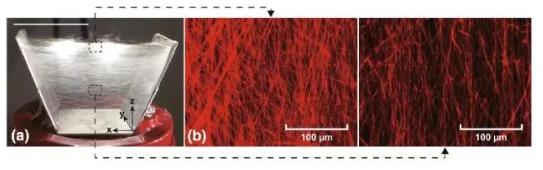

图2 通过双斜面收集器获得的3D纳米纤维支架。荧光纳米纤维位于支架的顶部和底部。

当高压直流电施加到喷丝头时,双斜面收集器引起发散电场,导致纳米纤维沉积在两个斜面的内表面上,同时导致两个斜面之间的对齐纳米纤维的自组装。在静电纺丝2分钟后,在两个接地斜面之间积累单轴取向的纳米纤维,形成具有高孔隙率的束形支架。纳米纤维支架的厚度为约2cm。支架内的孔隙度从顶部的41.3%增加到底部的85.4%。

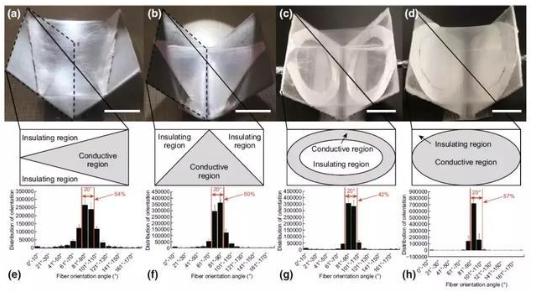

图3 由特定收集器制造的五面体和四面体支架以及具有中空结构和圆柱形结构的柱状支架以及对应的纤维排列直方图。

收集器斜面上的导电区域对静电纺丝支架的3D几何形状具有确定性影响。如图3a, b所示,由于纳米纤维仅在导电区域上组装,通过采用三角形导电区域产生五面体和四面体支架。这两种设计表明,多边形支架可以根据导电区域在水平和垂直方向上的线性变化直接静电纺丝。发散静电纺丝显示出不仅能够控制纳米纤维支架的微观结构,而且能够控制支架的宏观形状的通用能力。

作者简介

主要研究领域:

电活化抗菌医疗器械、导电多孔膜与纳米粒子消毒、用于再生医学和组织工程的静电纺丝技术、聚合物的高级制造、可持续材料再加工的建模与优化等等