随着分析科学和即时检测(point-of-care test, POCT)的快速发展,荧光薄膜材料作为一种尺寸可调、便捷、稳定、可实时监测的传感平台在环境监控、食品分析、分子诊断、疾病标志物的检测等方面扮演着重要的角色。近年来,借助静电纺纳米纤维膜具有比表面积大、孔隙率高、长径比大、非织造纤维网状结构、易改性、优越的负载性能等诸多优势,荧光染料、碳点、金属纳米簇或量子点直接掺杂型的荧光电纺纤维用于灵敏地检测重金属离子、生物小分子、药物小分子等靶物的报道已经很多了。然而,直接掺杂型的荧光电纺纤维在检测疾病相关的DNA、蛋白和生物酶等生物大分子方面鲜有报道,主要是因为:(1)生物大分子尺寸太大也无法通过渗透作用进入纤维内部,与包埋在纤维内部的发光探针作用产生明显荧光信号的改变;(2)荧光纳米材料常被包埋于纤维内部导致荧光探针的利用率大大降低。

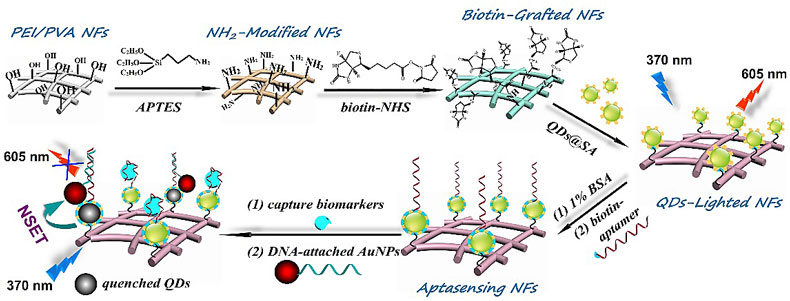

为了解决上述问题,西南大学的黄承志教授和李春梅副教授团队以聚合物电纺纤维为载体,充分利用聚合物电纺纤维表面的官能团通过表面化学和生物嫁接的方式构建了适配体生物传感界面,开发了金纳米颗粒和量子点之间发生的纳米金属表面能量转移技术(NSET),实现了前列腺特异性抗原(PSA)高灵敏、高特异性的检测,相关论文发表在Nanoscale上[1]。

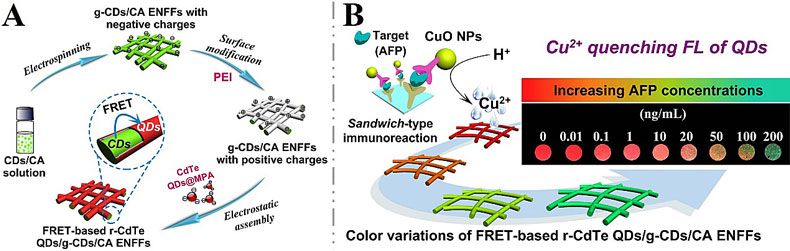

在此基础上,他们进一步利用荧光电纺纤维膜来实现高灵敏、高特异性和可视化地检测生物标志物,利用直接掺杂和静电组装的方式分别将碳点(CDs)和量子点(QDs)组装到纳米纤维的内部和表面,基于CDs和QDs的比率荧光信号以及Cu2+选择性猝灭QDs荧光的特性,该电纺纤维膜对Cu2+具有明显的可视化效果。之后再结合三明治夹心免疫结构,引入CuO纳米颗粒标记的抗体,酸性条件下释放出Cu2+, 通过Cu2+介导的信号放大策略,构建了固相膜的色度免疫分析平台,实现了对甲胎蛋白(AFP)的可视化分析。该方法对Cu2+和AFP都有着较高的灵敏度和荧光可视化效果,Cu2+和AFP的检测限分别是:2.82 nM和8.3 pg/mL。值得一提的是,该方法选择性好、稳定性强,比率型荧光电纺纤维传感界面的构建促进了荧光电纺纤维膜在生物医学检测方面的应用,论文发表在Analytical Chemistry上[2]。

上述两篇论文的第一作者是西南大学博士研究生、现在云南师范大学供职的杨通博士。

全文链接:

[1] https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr04817c#!divAbstract

[2] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b02286