Fig 1. Haze shrouded city

一个城市的空气污染通常通过测量环境中的PM2.5(颗粒物质,2.5μm)的量来衡量。因无法消除PM2.5的来源,因此,过滤是最有效的保护形式。已知过滤基材上的电纺纳米纤维涂层可以显著增加其过滤性能,并已用于工业应用和个人用途的过滤介质。但是,大多数研究都是基于小于1μm的粒径。随着城市空气污染意识的增强,静电纺纳米纤维在去除PM2.5方面需要更多的研究。

由Triped等人(2009)使用丝素蛋白进行针对去除PM2.5的电纺纤维的早期研究。在纤维直径为10μm的情况下,空气流量为5L/min时,PM2.5的过滤效率为39%。可能是由于其纤维较大的尺寸,导致电纺纤维介质的低过滤性能。几项关于电纺纤维空气过滤性能的研究表明,纤维尺寸小于300 nm可有效改善其过滤性能[Li et al 2006]。Liu等人(2005)通过对电纺聚丙烯腈纤维的研究表明,随着纤维直径从200nm增加到1μm,去除效率从98%显著下降到48%。在相对较大的膜厚度下,除了聚苯乙烯,PM2.5的过滤效率通常不受所用材料的影响,其表现出约40%的低去除效率[Liu等2005]。而聚苯乙烯是一种常见的过滤材料,所以这个结果还需要进一步研究。

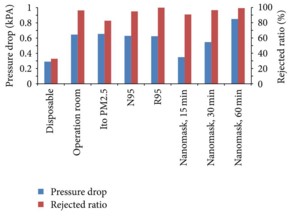

Fig. 2 Permeability and intercept rate comprehensive comparison [Li and Gong. Journal of Chemistry, vol. 2015, Article ID 460392, 2015. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.].

Li和Gong(2015)做了一项研究,比较电纺聚砜纤维与商业上用于PM2.5保护面罩的过滤效率和压降(参见图2)。市售面罩的空气压降在Δ0.5到Δ0.7之间。15分钟时电纺纤维沉积的压降约为Δ0.41,30分钟时约为Δ0.87。前者的去除率为91%,后者为97%。因此,在15至30分钟之间的纤维沉积持续时间将提供纳米纤维涂层,其在压降和排斥之间提供平衡。

在低厚度电纺纤维膜中,初步研究表明其性能取决于所用材料。聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯醇电纺纤维膜随着厚度降低,颗粒过滤效率降低,而聚丙烯腈(PAN)电纺纤维膜保持其颗粒去除效率。膜的厚度对其透明度有影响,并且薄的电纺PAN过滤膜能够显示超过95%的去除效率,同时允许90%的透明度[Liu等2015]。 与商用滤膜相比,透明PAN电纺膜的品质因子更好[Liu et al 2015]。

Zhao等人(2016)报道了电纺PAN纤维直径及其分布对滑流效应和压降影响的详细研究。发现直径在60-100nm之间的纤维对于促进空气滑流效应是最有效的。最佳的滑动流量时,压降最小。当电纺PAN纤维直径下降到60纳米以下时,压降开始增加,这是由于较小直径的纳米纤维之间更紧密的堆积并且干扰空气流动。他们的研究表明滑动流动需要大于3.5μm的孔径。凭借最佳的电纺PAN膜参数,能够实现29.5 Pa的气流阻力,99.09%的PM2.5过滤效率,77%的透光率。

由于对PM2.5过滤的兴趣和越来越多的证据表明电纺纤维在这种应用中非常有效,研究已经转向提高其有效性。Jing等人(2016)表明,通过用离子液体磷酸二氢二乙铵(DEAP)掺杂纺丝溶液可以提高电纺PAN纤维的过滤性能。得到的DEAP/PAN纳米纤维表现出比纯PAN纳米纤维更好的PM2.5过滤性能。这种改进归因于更高的表面粗糙度,亲水性和偶极矩。

Zhang等人(2017)使用壳聚糖的原位电纺丝去除PM2.5,在“污染”腔室中进行静电纺丝,其去除率高达3.7μgm-3s-1,而不是将静电纺丝的最终产物用于过滤。这种方法的优异性归因于壳聚糖的强极性,静电纺丝射流上存在表面电荷导致静电吸附以及静电纺纳米纤维的表面粘附。